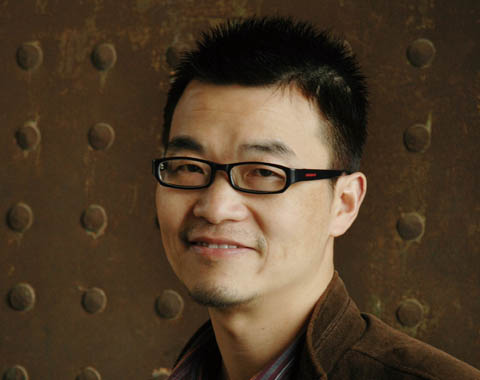

张公者对话鲍贤伦

张公者:隶书在字体中占有极为重要的位置。隶书上承篆书,下启楷书,衍变为行草。古人对隶书的认识与概念基本是指东汉隶书,书史上重要的隶书名碑也都在东汉时期。东汉后,魏、晋、隋、唐、宋、元、明基本没有优秀的隶书作品出现,包括篆书也没有。直到清邓石如的隶书才见起色。清朝是篆隶复兴的时代,但是因为历史的局限,清人没有可能见到20世纪后出土的秦汉简牍,他们还是取法东汉。简牍出现后,引起了书法家们的注意并取法,但是没有形成风气,可借鉴与创新的作品不多。

鲍贤伦:其实我们的前辈对资料的敏感性已表现出来了,最早的一批,比如说沈曾植他们对《流沙坠简》的关注。但是沈曾植方向不在隶书,在草书。上海的一些书家如邓散木、来楚生等,他们注意到简帛书中的隶书了,这是书法家关注简牍的现象。文字学家也关注了,如商承祚等,但是他们没有用非常大的精力去做这个事情。那么到了我们这一代的时候呢,一大批人写汉简。当时的主要实践方向是取汉简的流动性,基本上是一种快写法,把它写得行草化。这样做,一个是方向比较单一,另外,相互影响太大。其实这条路在时间、实践上都走在比较前面的是钱君俗先生,钱君俗先生倡导了这么一种方向。后来我们这一批人也跟着在走,但是走得不太深入,层次不高。基于这种情况,首先是我对自己不满意,觉得汉简的写法要换一换方向。因为这个缘故,我注意到了秦简,往上走了一段。写了秦简以后,对于原来汉简的写法有了一种新的认识。

张公者:通常人们认为隶书是扁形的,具有蚕头雁尾的特点。从文字学角度可以给定一个“标准”的定义,文字学是科学概念。而从艺术角度要定“标准”,显然是不合适和多余的。

鲍贤伦:我觉得现在有一个问题,对隶书这个名称人们通常把它看成是一种“体”,我觉得看窄了。隶书其实是汉字动态演进过程中的一种,既是一种形态,也是一种动作,也是一种方法,不仅仅是一种“体”。如果以为是“体”的话,很容易把它归纳为一些形态,长、方、圆、蚕头燕尾等。我们这次的全国隶书研讨会,有人就提出:“我们要不要给隶书定几条基本规则?”我觉得隶书和楷书没法分,至少在它的边缘是没法分的。隶书和草书的边缘、隶书和篆书的边缘也是没法分的,如果硬去强分它的话呢,是不是符合学术和艺术的规律呢?

张公者:艺术创作不同于科学研究。汉字是书法艺术的载体,书法的这条基本准则不可打破,否则就不是真正意义上的书法艺术了。而创作对字体的边缘界定没必要要求很严,是不可以束缚创作的。只要是协调的、美感的,真、草、隶、篆,都可进行有效的、合谐的组合创作。若把书法创作字体规定得很死,同样是悖离艺术创作规律,也是腐朽的。

鲍贤伦:这种分法从初级的教学和普及来说有些方便。但站在学术和艺术的立场上,那是另一种视野。不仅对体和体之间不应该这么看,同样的对碑和简也不能简单的这么看。我不大同意把汉碑说成是正统的,简牍是民间的、补充的东西,有正偏之分,一个是正室,一个是偏房。尤其对于搞艺术的人来说,不能概念化,其实碑和简一样都是汉人的东西。

张公者:刻在石上的汉碑与书写在竹木简上的简牍墨迹不存在所谓正室与偏房之分。是因其使用价值的不同所产生的区别。碑多以记录历史事件、某人的功德事迹,书写力求严肃、正大,简牍墨迹书写力求便捷。但书写者的文化层次区别不大,作品没有本质区别。把简牍墨迹认为是“民间书法”是错误的,本身“民间书法”的定义就不准确。

鲍贤伦:这里面我觉得要稍微区别一下,一种是学术的立场,一种是艺术的立场。在学术的立场上是可以对碑、简做这样的比较、区分,对所有的对象进行艺术质量的高低判断。但从一个艺术家、创作者来说,比如说我本人,看这些秦汉人的东西,我看什么都好,有些东西特别能触动心灵,引起共鸣,看得很激动,有些则引起的激动程度低一些。所以对一个创作者来说,要紧的不是做好坏的判断,要看对你合适不合适,有没有用,对你的审美理想和艺术形态、语言、词汇的创造,有没有用?这才是关键的。

张公者:初期的学习所取法的作品要求是具备综合审美条件,中庸、技法全面、规范。而于创新来说,往往是不完善的作品,有空间、有可吸收的部分,当然这是因人而异的。用吸收的眼光,只要具备一项使你感兴趣的,就可以学习拿来用,可以丰满创作。有的东西很好,但是不一定叫你激动、感动,不合适于你,那么吃下去了,不但不能营养自己,反而还可能会消化不良。

鲍贤伦:而且什么时候、什么东西对你有用,各个时间都是不一样的。如果基于这种观念,就不会断然说碑是怎么的、简是怎么的,什么简是好的,什么简是不好的,这是很仓促的说法。

张公者:秦简在字法上趋于篆书。这就牵扯到识别文字的问题,汉碑字法较易识,秦简则不然。尤其是留在公共场所的字迹,怎样能做到让大众识别,也就是有公共价值意识。您如何解决这个问题?

鲍贤伦:我写的秦汉那一段东西,大多数还是好辨认的,所以我用这个来创作,与大众的辨识矛盾不是太大。当然也有一些个别的字很特殊,这种特殊的字形可能在早期我更愿意使用,但是现在这种阶段,我不会热衷于此了。一般来说除了很小众的场合我无所顾忌,如果是一般的、要公开的、要悬挂的那种,我都会自觉避开。大众如果对我的东西从接受的角度来说,还有一些困难和距离的话,应和我的写法—一种风格上、样式上的陌生可能有点关系。不少人跟我说你这个东西写得很特殊,那是客气的说法,更多说得是你这个字怎么和人家不一样,写得怪怪的。

张公者:您的作品有很强的冲击力。但不是“强硬的冲击”,是“柔和的冲击”,这种冲击会浸入人心,是作品内在气息的喷发。若一定把您写的隶书归纳到碑或帖中,我更愿意把您的作品划到帖中,是写的,柔美而流畅。

鲍贤伦:如果从汉代的资料来看,我一直在碑和简、牍、帛书中游走、徘徊,没在一处停留过。我打出“梦想秦汉”的旗号,就是因为人家说,你写的什么东西,怪怪的。那些碑前人其实已经写得很好了,我们能不能写得更好一些呢?也是有可能的。那么简呢,前人写得不多,我们写得稍微好一点就算好了,是吧?现在写碑的人没有好好地把碑当事情在写,写碑写得真有高度、有深度的人现在不大有。我走到这一步,现在不会拼命去写碑,因为已经花那么大精力写简了。但是写简牍的这些人和我的不一致处在什么地方?其实我对碑始终在写,写简以后,不过把碑写松了,碑原来的那种僵硬,我把它去除掉了。那个是简牍,是写的方法帮了我的忙,我的线条形态还是蛮粗壮的,和碑很接近,之所以说有帖的意味,那是因为把线条写松了,这是我自己的追求和把握,有专家总结说这就叫书写性。我觉得书写性这个词很好,但在理解上容易出问题,因为人们说到书写性的时候会把它理解为行草笔法,理解为“牵丝”,理解为拖泥带水,我觉得这是不合适的,书写性非常朴实地说,就是一笔一笔地去写,这就是书写性。

张公者:写,是书法的本质。写,是自然的抒发,是不做、不画、不描、不刻。

鲍贤伦:对啊。不是做,不是描,不是故意增加额外的动作,自然状态是怎样完成的,就应该怎样。所以我看秦、汉的东西,和今人写的比较,最大的一个感触是什么?汉人是在说“普通话”、“家常话”,我们今天一学就坏了,坏在哪里呢?我们不会说话了,然后去学说话,选了一个标准学说话,一学出来以后呢,就不再是说话了,是念台词,台词念得又不够好,必然是拿腔拿调的。更不好的呢,还有怪声怪气的。这是一个巨大的差异。

张公者:就像话剧,把舞台上含台词的语调拿到生活中会显得生硬做作,缺少语言的转换程序。人们也不能在大街上像模特走台步那样行走。碑的字要还原到笔墨状态,要有一个“化”的过程。

鲍贤伦:有的人自己人为地弄一套东西出来,和古人贴不牢,靠不上去。 张公者:我们现在所看的东汉时期碑刻,基本都是刻在石头上,书丹的作品很少。出土文物中有用朱砂书写的,完全不同于刻石,可以看出汉人的书写状态。而大量简牍更代表着当时书写的真实状态。它没有那种做的、刻描的痕迹。您目前这种写法,是还原到最初的书写状态。

鲍贤伦:有的人说我是简化了笔法,我不以为然。因为前人总结出了一套蚕头燕尾、一波三折的说法,一旦和这个东西有点不一样,别人就觉得你简化了,其实那个东西是人为总结出来的。那么我自己怎么看呢?我认为我只是在过程中放弃了一些大家习以为常的、原来认同的、以为规律性的东西。

张公者:我们的先人留下很多经典的理论著作,同时也有一些是故弄玄虚的,把问题神秘化、复杂化了。能用最简化的方法,写出丰富的作品,这才是高明的。而用很复杂的方法,写出简单的东西,则是本末倒置的。

鲍贤伦:我非常赞同。当代隶书创作的主要问题是什么呢?就是满足于一些所谓的技巧。那些技巧也未必和古人很符合、很靠近,是现代人搞出来的。已经有些成就的人在这样写,后学的年轻人都以为很了不得,以为这就是隶书的写法,这就是隶书的创作,停留在这么个层面上是最大的问题。凡是这些技术性的东西,在不断被玩味的时候,他一定淡漠了、忘记了更重要的东西,特别是对篆书、隶书来说。篆书、隶书的技法,本身就是不复杂的,不是由一系列高难度的动作来组合成的。那些手上玩弄的技巧,弄了半天以后会形成一种类似花拳绣腿的东西,很害人,这个东西越弄得好看,越被那几个小动作或花样所迷惑,越妨碍境界、气象、格局。我不喜欢这样做,我的放弃是在一定程度上把那些多余的、所谓的动作放掉。只有把那些东西放掉,我们才有可能更注意线条本身可以达到的审美上的精神高度和气象。苍茫、浑融、深邃等大的格局都会被那几个小动作所堵住,只有把那些小动作放掉,才有可能把障碍拿掉,渐渐地碰到古人造就的意向、格局上去。这次隶书论坛我做了一个发言,大意是我们说秦汉绝不是好古,因为汉以后隶书式微,几乎是有源无流,一直到清末,它还是不能和秦汉相提并论,不在一个等级上。那么秦汉是什么呢?中国整个书法史,艺术史是什么呢?汉是一个重要的节点,汉以前和汉以后是大不一样的。那时候是一个“大我”,几乎没有我们今天的个人概念,甚至也没有艺术家、书法家,更没有所谓的风格,这是秦汉。秦汉的隶书之所以和我们今天不一样,就是它有各种各样的写法走向,类似“方言”,那不一定是艺术观念主导的结果,它是一种自然生成状态,并不强调自我,不管谁写都是秦汉气象,它逃不出一个大的历史氛围,这和今人写秦汉,有一个很大的差异。如果说它除了这个大我以外,还有一点什么东西的话,那就是有一点神秘感,有一点人以外的,对天、对神、对先祖的敬畏,恰恰最不大有的就是自我。今天我们写隶书的时候,如果不能体会到这一点的话,说秦汉精神,秦汉气象,那都是不对路的。汉末以后,书法自觉了,人的意识出来了,艺术家一个一个有名有姓了。但是这个出来以后和隶书无关,隶书没有搭上这班车。如果搭上这班车,又是另一个局面、另一种景象了。它没有了,作为字体被冷落了。这一段书法史开始强调注意人了,品评标准出来了,它的标准是非常纵向的、精神性的,是讲品格的。这个品格和人的精神品格是关联的,呈现出由低到高的纵向性。延续到明末以后,这种标准就开始被破坏了。明末以后,人的主体意识开始空前强盛,那种强盛已经不再是以精神的标高为主要尺度了,是平的。傅山的观点出来,到了清朝的“八怪”出来,他们不是比这个精神的标高,比什么?比面目的不同啊。到今天,就是风格啊。风格是什么东西呀?风格是平面化的,没有标高,是我区别于你。风格这个词到了今天成为我们艺术行为的主要追求目标,甚至又变成我们来看历史、说历史的一个重要词汇了。书法史变成是一个风格演变史了,我们以为古人也是这样的。古人不是自觉追求风格的。当然我把这个说得稍微极端一些了,古人这个风格也是有的,但是从来没有像今天那么自觉、那么强烈的追求,现在风格成了艺术家安身立命的一个通道。

张公者:因为有风格,才有可能有别于他人,从而进入书法史。但是有一个重要的问题,只有风格和个性化,如果缺少共性的话,那么也不会被历史记录而传承下来的。共性与个性都不可缺少,古人多的是共性,我们今天更多的是追求个性,弄不好是野狐禅。若缺少高度,就更无价值可言。

鲍贤伦:我说风格这个词的时候,是很中性的,并没有批判的意思,就是说现状而已。要说到风格的话,你我都是受益者,对不对?

张公者:最终来评论一个历史人物的时候,是纵向来评的,不是横向的,要用标高、顶点来下结论。

鲍贤伦:如果我们客观的说现在的事情,第一个层面,既然大家认为风格可以提供审美的丰富性,这个没有话说。为什么大家都追求风格?因为它提供的样式多,丰富多彩,我们就接受这个现实。按照这个逻辑,应该提倡风格多样化,真正的多样化,不要大家挤在一条路上。我认为我现在这种写法,未必比其他隶书写法更高明一些。我之所以有这个存在的价值,至少有这一条,就是人家都不这么写。但是很多人不这么看,我和你就贴一起,你写得和我差不多,挤在一起,相互模仿,省力又安全,现在隶书的同化现象极端严重。你翻开那个隶书的册子一看,有两、三种面目都算好了。这样做的话,连风格—既然承认风格是有当代创作意义的话,连这个意思都没有。所以那次会议上我就说了,我们有点志向的人,在座的总算有志向的吧,我们这些人如果连这个自信、这种志向也没有,那还有什么希望?各走各的道。看古人的东西,越崇拜越好,看今人的东西,越批判越好。第二个层面就是你刚才说的那个问题,这个问题真是太重要了,就是我们要有标高。我说我们现在解读古人的能力太差,书家间的竞争其实主要是解读能力上的较量,光是对古人的仰望改变不了现状,我们对此不能估计太乐观。我说当代的创作怎么样?繁荣?繁荣指的是什么呢?人口众多,与实用没什么关系了,还有这么多的“书法”人口,历史上没有。这么说繁荣应该没有问题。但是严格地从高度说的话,今天书法创作,还是不够令人鼓舞。

张公者:繁荣了书法创作,但是缺少高度。缺少高度,历史就会缺少我们。

鲍贤伦:有人说我们已经超过清代人了。我说有两个清代的人我一直是战战兢兢看他们的。一个是伊秉绶。他的那种大气象、大宁静,我说我们超不过。那种透明的、干净利落的、纯净的线条,格局又很大的,没有啊。

张公者:伊秉绶的隶书纯净当中蕴涵着无限的丰富,简朴中透出大气。

鲍贤伦:当代真的没有人碰得到他的高度。我说的另一个人就是吴昌硕,吴昌硕的隶书也是厉害的。

张公者:我赞成您的观点。

鲍贤伦:吴昌硕的苍茫吧?

张公者:是的,虽几个大字联,气势磅礴,足矣。

鲍贤伦:够了,两三幅就够了。吴昌硕的这个隶书一点不比篆书差。就这两个人物够了。我们不管赶上哪一个都是很不容易的。

张公者:他们是具备风格而且有高度的。清代还有几位写得好的,比如说赵之谦也有风格,邓石如也有价值,但是他们还是缺少高度。

鲍贤伦:清代已经是风格化了,当时的隶书都风格化。唯一一个比较宜学,风格化不明显的就是邓石如,其他的都风格化。所以风格化的那些人,基本上都不适宜学。他们一一占据了自己的位置,就标高看,只有伊秉绶、吴昌硕这两个人才是最厉害的。如果要找第三个,勉强也可以,金冬心,我觉得还是比他们要弱,稍微差一点。

张公者:金冬心风格强烈,但气度、格局还差一些。

鲍贤伦:太往风格的差异性上走,精神的高度不足。

张公者:过于追求风格,就会像金冬心这样,容易把路走窄了、格局小。我想吴昌硕和伊秉绶都是大智慧的人,他们比金冬心更知晓风格,但是不露痕迹,所以就显出大气魄。去掉小的东西,突显大的气格、大的境界,这样高度就上来了。

鲍贤伦:古人的例子激励我。我感受到清代的人还是了不起。

张公者:艺术最重要的一个方面是丰富性,在追求大格局、大气象的同时,还要强化作品的丰富性、变化性,而又不能被小动作束缚。

鲍贤伦:做小动作这个东西是一个时代性的毛病,为什么会有呢?有人努力归纳当代书法的时代特征是什么?后来找出来了一个“趣”字,比较来比较去,还是觉得“趣”不错,比较符合,我也基本认同。我说“趣”是可以用来描绘的。但是这个“趣”本身它的层次会高到哪里去吗?

张公者:说到当代作品多“趣”,同时也就说明我们这个时代的高度层次是不够的。晋人尚韵、唐人尚法、宋人尚意—这是前人总结的。我们想想韵、法、意都比“趣”要高。就是明人的“势”,清人的“朴”,同样都是艺术高标准。我们给自己定位一个“趣”,准确而不高明。

鲍贤伦:“趣”不是灵魂性的东西,是一种浅层的精神诉求。

张公者:是“小”的。

鲍贤伦:很容易停留在小技法、小形式、小花样上面。不仅仅是隶书、篆书,行草、楷书都是这一个字害的。“趣”有没有进步性?我觉得,有的。它是对馆阁体的超越。“趣”在一定程度上和艺术性是靠拢的。它肯定是和印刷体抗争的,写字的人,一辈子就是和原来先入为主的那些字体进行搏斗。原来脑子里有个东西,主要是印刷体造成的,然后我们去和它抗衡,用什么东西去抗衡?趣味可以抗衡。一横,不好玩,要斜掉。一竖,习以为常,要歪掉,用这种方法来营造一种趣味。这样用笔通常出现这个形态的,我偏要在这个形态之外弄点新的东西出来,这就是新鲜感、陌生感,趣味来了。

张公者:“趣味”前面还要加个小字,小趣味。

鲍贤伦:是呀,如果说它真的上到大趣味的时候,再用趣味来说,可能就不是那么方便了,它已经开始升华到趣味之上的另一个层面了。

张公者:小趣味不能产生震撼力。字不在乎写多大,写得很小,可是它格局是大的,同样有震撼力。缺少内涵,就耐不住品,高度就不够,好的东西应该是可以反复来品的。能品的作品要具备深刻的内涵。

鲍贤伦:是呀,所以我和你走的这条路啊,会比较吃力。为什么呢?吃力的是始终要盯在两头,一头就是我们在下笔的时候,心中有一个朦胧的意向追求,防止这个眼下的形而下的动作对它形成障碍,始终在这个之间控制自己。那么这样做就可能渐渐使技法往那个方向靠,气象啊、气局啊,一点一点营造出来,那种古意,那种雅致,那种胸襟气度和现代人渐渐有点荡开。这个同时呢,又要时常的反思反思,看看这样走啊,一些基本的要素是不是被破坏的太多,技法会不会太简化。那种最简约的写法,技法上处理最大的危险就是无论如何一定要和那些技法的简单划清界线。因为一不小心碰到的话,那就要前功尽弃的。当然一般人分辨不清。繁复总是最迷惑俗眼的。

张公者:那就要有足够的智慧、意志和清醒的头脑来提示自己不要靠近它。前面谈到您的字虽然是隶,用的是帖法,帖法是书法最本质的东西,帖法就是“写”。我们要把字用笔和墨落实到纸卷上而不是石头上。

鲍贤伦:说我是帖法你是第一人。倒是提示我,可能我里面有一些和帖的那种价值和方法相似的东西在。这个我倒是要正视它,第一,帖是“文”的。第二呢帖是“写”的,我看主要是这两个东西。

张公者:对,文的,这是艺术的高度。好的艺术品要具备文气。野气、匠气、俗气,都不是高格调的。文气最主要的是具备内涵,有文化存在。我们不否认唐碑、汉碑、魏碑当中那种浑厚,但也无法否认它里边所出现出的野气、匠气。文气当中也容易包含一种弱的、萎靡的东西。取法是碑,用文来书写,就是对碑帖的一种有效的融合。

鲍贤伦:我们得抓紧呀。我们原来在思想方法上讲得多的就是水到渠成,自然而然,它有它的合理内涵,但是艺术学习和创作不是那么简单。

张公者:古人并没有把书法当成艺术创作来做,它是文人必备的修养之一。所以是自然而然、水到渠成的,今天书法是作为一种专门的艺术创作而存在的。

鲍贤伦:不在思想最活跃的时候把基本的方法、方向搞对,把目标大致设定并拉出个框架来,老了怎么出的来呀?点要定好,趁你还比较有力气的时候,筑屋要把梁柱等架起来。并形成和自己比较切合的取向。

张公者:这种切合点很重要的。比如说您选择的创作道路,那么可能换成另外一个人就不一定走得通。与自己的性情有关系。

鲍贤伦:写字嘛我说大一点真是和世界观、方法论相关联。比如说我不喜欢技法上的小动作,和我为人不喜机巧相关,就觉得很小儿科。现在的人就是太机巧。

张公者:人的世界观决定所有的事情,也决定成就大小。

鲍贤伦:对。我现在很怕听别人评说作品,说这一笔不对,那一笔不好,这个对不对呢?我就说我的看法,一个作品是一个整体,在这个整体里面,特别是艺术家的东西,也有可能所谓最败笔的地方恰恰就是最精彩的地方。

张公者:习气也往往是他的特点、风格,要辨证对待,要因人因时而异。

鲍贤伦:说这不应该这样,应该那样,这不是评艺术啊。

张公者:不能轻易否定一些东西。

鲍贤伦:现在为人师真的是越来越不敢。你知道他这个东西往前走是什么呀?可能是一个无比好的东西,他就是要过这个关的,你让他改掉他走不过去了。我自己的体会就是这样,现在回头看看自己有一段的东西很不好,但是确实是那么走过来的。过去的那步没走到,就走不到现在这个路上来,没有今天了。所以我们的环境要宽松一点,我们自己要和整个的评判体系稍微保持一点距离,给自己留一点空间,也给别人多留一点空间。

相关文章

- 书法悦读|书法创作需要学会因势利导、节外生枝2018-03-02

- 书法悦读|经典碑帖中的“横鳞”与“竖勒”的组合方式2018-03-02

- 从族氏徽号位置看西周成王时期金文书法布局2017-10-27

- 东风又起 时代更新——书法事业发展现状一览2017-07-11

- 王铎书法创作思想初探2017-07-03

-

黄文泉 诗意的行走

黄文泉 诗意的行走

以文泉于楷书勤苦之根基,其行草研习可谓平川走马,纵

-

张华 谦和悟道 执着追求

张华 谦和悟道 执着追求

张华的篆书与篆刻都是小写意风格,他准确地把握每个字

-

刘子安 又于淳醨见古今

刘子安 又于淳醨见古今

书学通心学,阳明讲“心即是理”,伯安又言“心外无物

- 陈鹏酒后戏作《将进酒》(上)

- 10月13日夜,老鹏做客择一堂,酒后戏作草书《将进酒》8条屏,有幸得孙辉兄拉纸,王伟平兄、杨圣山兄拍摄。...[查看全文]