做学生时,他努力“逃离”油画,却以巨幅油画《父亲》一夜成名,成为新时期享誉全国的艺术家;做老师时,他毫不犹豫地拒绝“当官”,却在50岁时被教职工民主推荐为四川美术学院院长,在61岁时被任命为中国当代艺术院院长;在个性鲜明的艺术界,他的沉着包容能为各方所接受,骨子里却有着强烈的反叛精神。每到一个新的城市,他都要在地标性建筑前“拿大顶”,用“颠倒过来的眼光”去观察,这是他保留至今的一个习惯。

这个艺术家的身上似乎纠结着各种矛盾,他却能一再穿越这些矛盾而获得成功。

秘诀是什么?他说:“天气正好,下地干活。”

他就是画家罗中立。

用《父亲》呼唤人性的回归

“我一直告诫自己:‘你一定要保持状态’” “每个人的艺术个性都得到尊重,每个人的艺术创造力都受到激发”

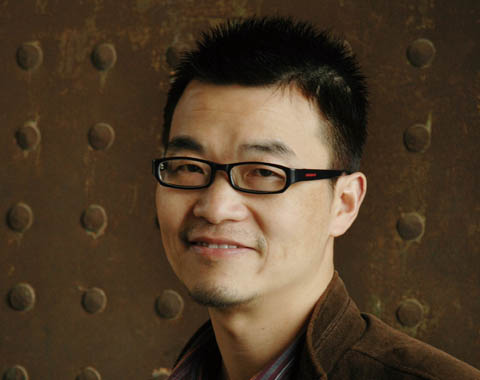

一身休闲装,留着重庆很流行的寸头。清瘦挺拔,面容平静,语调柔和。谈兴浓时特别爱笑,笑声低而清脆,显得有些克制。说完一段话后,会耐心地等着来访者完成记录。在这短暂的沉默中,总是细心地给茶杯中续水。

与脑海中预设的所有大师形象都有所不同,皮肤白皙的罗中立看起来更像一个活力迸发而又有些安静的文艺青年。但这只是表象,罗中立对自己的评价是“感性”。看出记者笔下有些犹豫,他又特意补上一句:“艺术家都是比较感性的,我又是其中比较感性的人。”

“创作《父亲》,跟我小时候的生活有关。”罗中立说。那时的罗家在重庆市郊,有很多农村的亲戚。三年困难时期,农村的亲戚有人饿死,有人为了几十公斤玉米就把孩子卖到外地,还有一些亲戚为了活命跑到罗中立家,“大家分着喝一碗粥”。学校前面有一片桐麻树,树皮都被人剥掉吃了,那些树也死了。那时候,罗中立的书包里也常常装着桐麻树的树皮。这些记忆刻骨铭心,让罗中立心疼每一粒粮食。即使是现在参加大型宴会,他仍然会旁若无人地捡食自己掉在桌上的饭粒。

1964年,罗中立以第一名的成绩考入刚刚恢复招生的四川美术学院附中。在附中读二年级时,又响应“教学面向基层,为工农兵服务”的号召,来到离家200多公里的四川达县,在大巴山深处的一所村小学当美术教员。刚到的那天晚上,星星特别亮,蛙鸣特别响。热情的村民将这些来自大城市的学生围在村小的院坝中,等着将他们领回自己家里吃住。罗中立的房东叫邓开选,喜欢在床头抽旱烟。那时农村还没有通电,上完课、开完会,天黑就回到土屋里上床睡觉。罗中立和老头儿睡一张床,他的烟杆很长,罗中立在这头给他点着,他斜躺在那头抽,一边抽一边聊天。附中毕业后,罗中立又回到大巴山生活了10年,直到1977年国家恢复高考后考入四川美术学院。“我看到农民真是苦到家了,感觉自己应该帮他们说句老实话。”罗中立说。

看到第二届全国青年美术展览的通知后,罗中立再次去大巴山寻找灵感。大年三十的傍晚,他看到路边公共厕所前蹲着一个等着收粪的老农。那天阴雨绵绵,又湿又冷,老农却一动不动,表情麻木,似乎对举家团聚的传统佳节茫然不知。“真正支撑这个国家的,正是这些又苦又脏又累的农民!”沉淀在脑海中的印记,仿佛被这张木然的脸庞突然揭开。罗中立跑回去一口气画了一大堆构图,准备创作《收粪的老人》。他被自己的灵感刺激得难以自制,兴奋得一个劲儿地冲朋友大喊:“我要画一幅和毛主席像一样大的画!”一边喊,一边比划,比划完了,又不停地蹦跳、狂舞。

罗中立回到邓开选老人家,把他所有的照片都找出来,一遍遍地画。整整画了半年,逐渐勾勒出一个老年农民的形象。作品从《收粪的农民》到手持军用水壶的《生产队长》,最后定格为完全按领袖人物头像尺寸刻画的普通农民头像《我的父亲》。“当时为了表现皮肤的粗糙,我还在油画颜料里加了些馒头渣,你要仔细看现在还能看出来。”罗中立笑着说。作品送北京参展前,他又听从别人的建议,在“父亲”的耳朵上加了一支圆珠笔,表明这是一个新社会有文化的农民。作品送到北京后,又根据评委吴冠中的建议将作品名字改为《父亲》,作为对整整一代人集体形象的描述。

1980年12月20日,第二届全国青年美展在中国美术馆拉开序幕,《父亲》以超出第二名700多票的优势获得油画金奖。从广播里听到这条消息时,罗中立正在达县陪护即将临产的妻子。

作为一幅恰到好处地出现在从“文革”结束到改革开放转折时期的作品,《父亲》几乎成为一个文化符号,不断被人们从各种层面阐释其重大意义。“30多年过去,对《父亲》的解读也更多了,其实当时主要还是伤痕文化的代表作,是一个过来人对过去历史的反省,是呼唤家庭伦理的回归,呼唤人性的回归。用领袖像的尺寸画农民,就是要让神化的、扭曲的历史回归本来的轨迹。”罗中立说。在他看来,这幅作品的个人艺术成就还处于特定历史背景下重主题、重意识形态和政治表达的阶段。

30多年里,罗中立也改变了许多,唯一不变的是“大巴山”这个创作主题。他每年都去大巴山写生,去了还住在邓开选家。邓开选去世20多年了,他的孙子也有孩子了。几年前,邓家还没有彩电,一顶老麻布蚊帐,还是罗中立下乡时挂过的。那里的孩子还要到山里捡桐籽换钱买鞋,农民靠天吃饭的状况还没有多大改变。“大巴山确实太普通、太平凡了,可能很多人都觉得在那里没办法画,但我在大巴山很冲动。村子里的水塘、牯牛、草垛、猪圈、木梯,在我眼里就是一个个意象。”罗中立说,只有在那里画的草图才最有感觉,晚上在昏暗的灯光下创作,那种光线和氛围总能让“画体透亮”。

在罗中立看来,大巴山的农民就像沙漠中的骆驼,忍得气、挨得饿,那里的老人和小孩,都有一种类似骆驼的温良、漠然的眼神。他们的生存状态、行为方式有地域的味道,是中国农村的缩影。他希望用自己的画笔,为大巴山农民几十年的生活变迁留下一部原生态记录。

相关文章

- 师从任颐,和吴昌硕亦师亦友,蒋介石赞:清标亮节2017-10-27

- 知道每天电脑输入的行楷字体是谁写的吗?2017-08-10

- 石涛致八大山人书: 哥们来张画儿2017-08-08

- 徐悲鸿画猪:气韵生动,憨态可掬2017-07-31

- 一树梅花一年翁2017-07-26

-

黄文泉 诗意的行走

黄文泉 诗意的行走

以文泉于楷书勤苦之根基,其行草研习可谓平川走马,纵

-

张华 谦和悟道 执着追求

张华 谦和悟道 执着追求

张华的篆书与篆刻都是小写意风格,他准确地把握每个字

-

刘子安 又于淳醨见古今

刘子安 又于淳醨见古今

书学通心学,阳明讲“心即是理”,伯安又言“心外无物

- 陈鹏酒后戏作《将进酒》(上)

- 10月13日夜,老鹏做客择一堂,酒后戏作草书《将进酒》8条屏,有幸得孙辉兄拉纸,王伟平兄、杨圣山兄拍摄。...[查看全文]