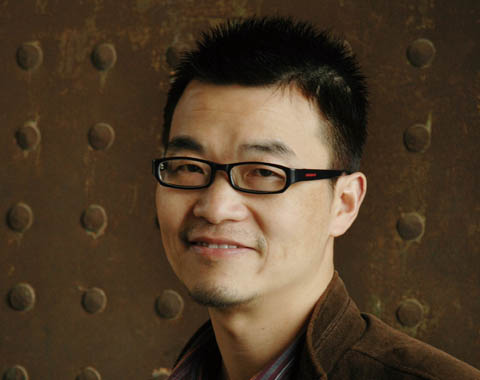

李立与“古潭州人”印

2013-10-18 10:26 来源:未知 作者:admin

李立与“古潭州人”印

马立明

马立明

近日,和友人去长沙城北西园北里看望著名金石书画家李立老师。在他的画室,李老师特将新近出版的、北京画院珍藏的《齐白石三百石印朱迹》(上、下册)拿给我们看,并指着由南京艺术学院黄惇教授作序的首页说:“侧边配文的四方印,其中的第二方‘古潭州人’印,是我刻的。”谈起这方印,老人喜形于色。他接着说:“我当时十七岁,真聪明,能摹仿出这么好的印……”

谈起这方印,不得不说起1943年齐白石(时83岁)写给李立(时18岁)的一封长信:“……承拓来摹予所刻之印数方,刀法足与予乱真……不料家山又有卧龙(齐白石恩师胡沁园孙)、石庵(李立字),能倾心学于予,予心虽喜,又可畏可惭也……”信末,白石老人又云:“白石自刻之‘古潭州人’四字印,此时不见,想是自己磨去。昨想再刻,恐不能有旧刻之工。湖南若有人来京,愿世兄将‘古潭州人’四字石印赠我为望。”

谈起这方印,不得不说起1943年齐白石(时83岁)写给李立(时18岁)的一封长信:“……承拓来摹予所刻之印数方,刀法足与予乱真……不料家山又有卧龙(齐白石恩师胡沁园孙)、石庵(李立字),能倾心学于予,予心虽喜,又可畏可惭也……”信末,白石老人又云:“白石自刻之‘古潭州人’四字印,此时不见,想是自己磨去。昨想再刻,恐不能有旧刻之工。湖南若有人来京,愿世兄将‘古潭州人’四字石印赠我为望。”

古潭州人

李立和白石老人在用餐 齐良迟 摄

1943年齐白石写给李立的一封长信

李立老师接信后,自然很是高兴。他随即将自刻的“古潭州人”印寄给远在北京的白石老人。也就是说,此印至1957年白石老人去世,和当年家属将白石老人字画、印章捐献给国家,陪伴齐白石老人有14年的时间。过去,我多次听李老师讲齐白石向他索求此印的故事,但只是听说,今日北京画院在编选《齐白石三百石印朱迹》时,特剔出并在“序”文中说明:“其中有四方印非齐白石印作混入:其一,为陈半丁为齐白石所刻‘齐白石’白文印;其二为齐白石门人李立临仿齐白石‘古谭州人’白文印……”这样,李老师讲的这个故事,今日足见其真实了。

这里还有一点要说明的是:胡卧龙先生的哥哥之妻,是李立老师的亲姨妈,故李老师一直称他为“龙舅”。1942年,胡卧龙先生走亲戚来到湘潭县小花石(今株洲县王十万乡)李立老师外婆家,见这位小外甥李立仿刻齐白石印这么毕真,又自制印谱请他题写书名和作序,自是满口答应。胡先生在序文中写有“壬午(1941年)冬予客花石戍,与李子石庵夜谈甚乐。石庵好古敏求,擅丹青,学为金石刻画,亦能上追古人,别开蹊径”,“而石庵事余如师,与语每多独到之见……予于石庵有厚望矣”。

随后,胡卧龙先生利用他祖父胡沁园的关系,将李立老师这本“初犊之作”——仿齐白石印印谱,送到了白石老人的案前,于是就有了前面提到的那封长信。

胡卧龙先生,20世纪70年代去世,生前曾任辽宁省博物馆研究员。对于这样一位好师长,李立老师常跟我说:“我艺术上成长的恩师是齐白石老人,早期引路的是胡卧龙先生。”后来,胡卧龙先生夫妇合冢安葬在老家湘潭县中路铺镇韶塘时,李立老师还特为这位“龙舅”题写墓碑并负责修墓。

责任编辑:书法艺术网

注:本站上发表的所有内容,均为原作者的观点,不代表书法艺术网的立场,也不代表书法艺术网的价值判断。

相关文章

- 格高莫过于八大山人2017-08-10

- 《汤文选谈艺录》选摘2017-08-08

- 2亿元兮甲盘的文字考2017-07-31

- 言论 | 传统文化断层导致美变异2017-07-26

- 书法无“韵”,只能落俗2017-07-21

-

黄文泉 诗意的行走

黄文泉 诗意的行走

以文泉于楷书勤苦之根基,其行草研习可谓平川走马,纵

-

张华 谦和悟道 执着追求

张华 谦和悟道 执着追求

张华的篆书与篆刻都是小写意风格,他准确地把握每个字

-

刘子安 又于淳醨见古今

刘子安 又于淳醨见古今

书学通心学,阳明讲“心即是理”,伯安又言“心外无物

- 陈鹏酒后戏作《将进酒》(上)

- 10月13日夜,老鹏做客择一堂,酒后戏作草书《将进酒》8条屏,有幸得孙辉兄拉纸,王伟平兄、杨圣山兄拍摄。...[查看全文]